https://www.khan.co.kr/article/202210191637001

[인터뷰] “아무도 없지만 모두가 있는 공연”···관객이 침묵하면 중단된다

객석을 단숨에 휘어잡는 배우의 열연을 기대하며 공연장을 찾는다면, 그 발걸음은 허사가 될지도 모른다. 흔히 연극의 3요소 중 하나로 꼽는 전통적인 의미의 ‘배우’는 이 공연에 등장하지 않

www.khan.co.kr

‘리미니 프로토콜’ 연출 슈테판 카에기 인터뷰

서울국제공연예술제서 ‘부재자들의 회의’ 공연

관객 참여 없으면 중단되는 독특한 실험극

“부재 모티프로 공동체성 실험”

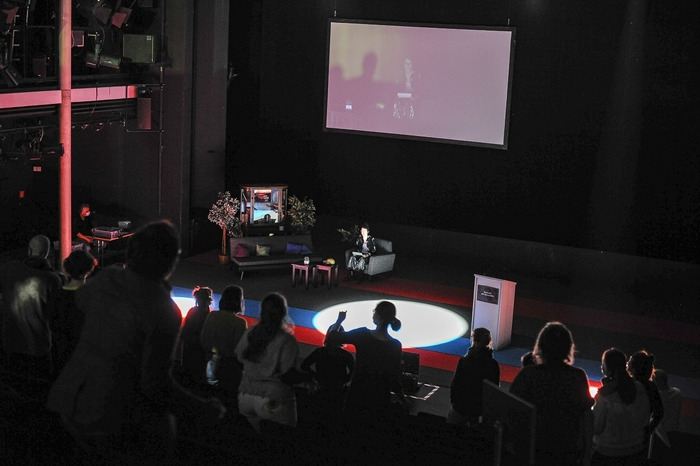

독일의 창작그룹 리미니 프로토콜이 2021년 독일 드레스덴에서 초연한 <부재자들의 회의>의 한 장면. 서울국제공연예술제 제공

객석을 단숨에 휘어잡는 배우의 열연을 기대하며 공연장을 찾는다면, 그 발걸음은 허사가 될지도 모른다.

흔히 연극의 3요소 중 하나로 꼽는 전통적인 의미의 ‘배우’는 이 공연에 등장하지 않는다.

대신 관객, 어쩌면 공연장을 찾은 당신이 주인공이 돼 무대에 오를 수도 있다.

20일부터 나흘간 서울 대학로예술극장 소극장 무대에 오르는 <부재자들의 회의>(Conference of the Absent)는 관객을 극 안으로 적극적으로 초대하는 공연이다.

공연이 열리는 날 극장은 제목처럼 ‘부재자들의 회의’가 열리는 공간이 된다.

이날 예정된 국제회의의 연사들은 ‘부재자’를 자처한다. 발표자 중 누구도 비행기를 타고 이동하지 않지만, 그래도 개최되어야만 하는 회의는 어떤 방식으로 열릴까.

공연은 시작과 함께 부재자들의 ‘대리인’이 될 사람을 찾는다. 무대 위에 “아무도 없지만, 모두가 있는” 공연인 셈이다.

“‘부재’ 모티프로 공동체성 실험”

2022 서울국제공연예술제를 통해 한국 무대에 오르는 <부재자들의 회의>는 독일의 창작그룹 ‘리미니 프로토콜(Rimini Protokoll)’의 작품이다. 세 창작자 슈테판 카에기, 헬가트 하우그, 다니엘 베첼이 2000년 설립한 리미니 프로토콜은 선보이는 공연마다 파격적인 실험으로 세계 공연계의 주목을 받아왔다. 이번 공연을 위해 내한한 연출가 슈테판 카에기를 19일 서울 대학로에서 만났다. 그는 <부재자들의 회의>를 “ ‘부재’를 모티프로 하지만 역설적으로 공동체성을 실험하는 공연”이라고 소개했다.

<부재자들의 회의>는 2021년 독일 드레스덴 주립극장에서 초연했다. 이후 벨기에 브뤼셀, 포르투갈 리스본, 스페인 마드리드, 프랑스 파리, 칠레 산티아고 등 12개국 여러 도시에서 공연이 열렸다. 코로나19 팬데믹 시기 많은 극장에서 관객들이 사라졌다면, 이 작품은 관객이 아닌 출연자의 부재를 화두로 삼는다.

물리적으로 현장에 부재한 이들의 이야기와 사상, 입장들이 매일 밤 새로운 공연장에서 새 ‘대리인’을 찾아나선다.

리미니 프로토콜의 연출가 스테판 카에기. 서울국제공연예술제 제공

독일의 창작 집단 리미니 프로토콜의 공연 <부재자들의 회의>는 전문 배우 대신 관객을 무대 위에 세운다. 서울국제공연예술제 제공

카에기 연출은 “공연의 아이디어는 팬데믹 이전부터 갖고 있었다”면서 “그동안 여러 나라의 프로듀서, 아티스트들과 협업해오며 공연을 할 때마다 여러 사람들이 탄소 발자국을 남기는 것에 대한 문제의식을 갖게 됐고,

사람과 무대 대신 ‘아이디어’가 이동하는 공연을 자연스럽게 떠올리게 됐다”고 말했다.

이런 취지에 맞게 작품은 투어 공연을 위한 무대와 소품 등의 이동을 최소화한다.

공연에 필요한 소품 리스트를 미리 공연이 열리는 현지 극장이나 프로덕션에 전달해 현지에서 소품 등을 조달한다.

미리 캐스팅된 전문 연기자가 등장하지 않는 만큼 현지 언어로 공연이 진행되며, 공연 진행에 필요한 목소리 레코딩도 미리 준비한다. 서울국제공연예술제 관계자는 “공연으로 인한 탄소 배출과 폐기물을 최소화한다는 취지에서 소품 등을 완전히 새것으로 준비할 필요는 없다는 뜻을 연출자로부터 전달받았다”고 전했다.

“매 공연 때마다 달라지는 작품···공동체성 지닌 일종의 게임”

공연의 기본적인 설정과 회의를 위해 미리 준비된 대본, 약간의 현장 기술 지원은 존재하지만

이 공연에서 가장 중요한 요소는 관객의 자발성이다. 연사의 대리인 역할을 하게 된 관객들에겐 미리 대본이 주어지지 않는다.

관객들은 헤드셋을 착용하고 연단 위에 서서 들리는 소리에 따라 즉석에서 이 극을 이끌어간다. 카에기는 “관객의 참여 없이는 공연이 이뤄질 수 없기 때문에, 어떻게 보면 ‘위험 요소’가 있는 공연”이라고 말했다.

“아무도 무대에 나서지 않는다면, 공연은 20분 만에 종료될 수도 있어요. 공연마다 참여하는 관객이 달라지며 그때마다 공연의 새로운 면모들을 발견하게 됩니다. 연출가로서 아름답다고 느끼는 지점은, 관객들이 공연을 함께 만들어가기 위해 협력하는 모습이에요. 공연이 초연된 지 1년밖에 안 됐지만, 아직까지 관객의 참여가 없어서 공연이 중단된 적은 한 번도 없었어요. 관객들의 모습에서 어떤 인류애적인 아름다움을 보게 되죠.”

무대와 객석의 경계를 허물어 관객을 적극적으로 참여시키는 공연은 리미니 프로토콜이 오랫동안 이어온 작업 방식이다. 이들은 전문 배우가 아닌 ‘일상의 전문가들’을 무대 위에 세우는 다수의 다큐멘터리극을 선보이며 연극의 의미와 수단을 확장해왔다.

2009년 초연한 <연례 주주 총회>에선 청중을 한 기업의 임시 주주로 만들었고, 같은 해 국내에서도 공연한 <칼 마르크스 : 자본론 제1권>에선 전문 배우가 아닌 <자본론>을 읽었거나 마르크스주의에 영향을 받은 일반인 8명을 무대 위에 세웠다.

2021년 독일 드레스덴 주립극장에서 초연한 <부재자들의 회의>의 한 장면. 서울국제공연예술제 제공

<100% 도시> 연작 프로젝트에선 해당 도시의 인구통계학적 비율을 바탕으로 선정된 시민 100명이 무대에 올라 통계 속 익명의 존재가 아닌 자기 자신의 이야기를 들려줬다.

전 세계 25개 이상의 도시에서 공연된 이 참여극은 18번째 도시로 광주가 선정돼 2014년 <100% 광주> 공연이 열리기도 했다.

‘부재’는 오히려 극장 안에서 새로운 공간과 가능성을 만들어낸다.

카에기는 “보통 공연을 시작하면 조명 전환 등을 통해 무대와 관객석을 구분하지만, 이 공연은 그런 방식보다는 ‘우리가 함께 있다’는 메시지를 전달하고자 한다”고 말했다.

“무대 위에 서는 순간 그 사람은 관객이기도 하면서 동시에 누군가를 대변하고 그의 삶을 전달하는 존재가 되죠.

대리인들이 헤드셋에서 들리는 소리에 따라 말하고 움직이지만, 그렇다고 로봇처럼 단순히 지시를 수행하는 존재는 아닙니다.

모든 관객이 동일한 관점을 갖고 있지도 않고, 그곳에서 즉석으로 벌어지는 일들에 대해서도 다양한 해석과 견해를 갖고 있어요.

그런 점에서 연극은 공동체성을 가진 일종의 게임이란 생각이 듭니다.

서울에서 또 어떤 새로운 공연이 나올지, 저 역시 기대하고 있습니다.”

https://www.theapro.kr:441/kor/now/now_view.asp?idx=399

숫자에 감춰진 리얼리티 – 리미니 프로토콜의 <100% 광주>

극단 리미니 프로토콜(Rimini Protokoll)의 <100% 광주..

www.theapro.kr

숫자에 감춰진 리얼리티- 리미니 프로토콜의〈100% 광주〉

[피플] 연출가 슈테판 카에기, 헬가르트 하우크

극단 리미니 프로토콜(Rimini Protokoll)의 〈100% 광주〉가 2015년 개관을 앞둔 국립아시아문화전당 아시아예술극장의 제작으로 지난 5월 광주와 서울에서 초연되었다.〈100% 광주〉는 다큐멘터리 연극의 선두 주자인 독일 리미니 프로토콜 극단의〈100% 도시〉연작 프로젝트로, 광주는 15 번째 도시이다.

슈테판 카에기(Stefan Kaegi)와 헬가르트 하우크(Helgard Haug)의 공동 연출로 이루어진 이 작품은 각 도시 구성원들의 통계학적 비율을 바탕으로 선별된 100명의 시민들이 이야기하는 대규모 사회 참여극이다.〈100% 광주〉역시 연령대와 성비, 출신 지역 등에 따라 100명의 광주 시민들을 선발하여 광주란 도시를 구현한다. 이 연작 프로젝트는 2008년 베를린 헤벨극장(HAU1, Hebbel am Ufer Berlin)에서 초연된 후 런던, 파리, 브뤼셀, 멜버른, 도쿄, 밴쿠버 등 세계 주요 도시를 거치면서 큰 반향을 일으켰다.

리미니 프로토콜의 한국 공연은 <콜 커타(Call Cutta), 세미-다큐멘터리 형식의 연극〈칼 마르크스: 자본론 제1권(Karl Marx: Das Kapital, Erster Band)〉에 이어 세 번째인데, 주로 개인의 일상을 사회과학적 관점에서 드라마투르기와 결합하여 연극과 삶에 대한 진지한 고민을 성찰해 왔다.

〈100% 광주〉는 제목에서부터 통계의 상징인 숫자와 한국 현대사의 상징인 광주를 전면에 내세우고 있지만, 과거가 아닌 현재를, 숫자가 아닌 삶을, 익명이 아닌 우리의 모습을 보여주고 있다는 점에서 인상적인 공연이었다. 공연의 공동연출가인 슈테판 카에기와 헬가르트 하우크를 만나 여전히 뜨거운 반응으로 세계 도시를 돌며 진화하고 있는〈100% 도시〉의 힘과〈100% 광주〉만이 지닌 매력에 대해 들어보았다.

일상의 전문가들과 연극을 다시 정의한다

Q(남지수) : 한국 연극 팬들에게 리미니 프로토콜은 더 이상 낯선 이름이 아니다. 프로토콜이라는 말을 통해 다큐멘터리 연극에 대한 의지를 선언하고 있는 것 같은데, 재미난 이름인 ‘리미니 프로토콜’의 의미가 궁금하다.

A(슈테판 카에기, 헬가르트 하우크) : 리미니 프로토콜은 각기 다른 분야에서 활동하는 세 명의 아티스트들(Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel)로 구성된 극단이다. 경우에 따라 혼자 혹은 둘 셋이서 창작을 한다. 세 사람이 하는 어떤 작업이든, 모든 공연에 리미니 프로토콜이라는 이름이 사용된다. 우리의 가장 큰 관심은 연극에 대한 한계를 넘어서고, 연극을 다시 정의하는 데 있다. 작업 방식에 있어서는 모든 형식이 가능하다. 주로 어떤 토픽을 조사하는 저널리스트처럼 프로젝트를 시작하고 이와 관련된 흥미로운 인물들을 찾아 대화를 나눈다. 그 과정에서 일상의 평범한 인물들을 연극으로 불러오는데, 바로 이 일련의 과정이 ‘다큐멘터리 연극’으로 표현된다. 하지만 다큐멘터리라 해도 공연은 늘 현실과 허구가 뒤섞인다. ‘리미니(Rimini)’는 이탈리아의 도시 이름인데, ‘리미니’라는 발음이 주는 느낌이 프로토콜이라는 말과 조합될 때 아주 근사하다고 생각했다. ‘프로토콜(Protokoll)’은 우리가 쓰고, 연구하고, 관심을 갖는 모든 것이다. ‘리미니 프로토콜(Rimini Protokoll)’이란 이름은 그렇게 태어났다.

| (왼쪽) 독일 기센대학 응용연극학과 출신 다니엘 베첼, 헬가르트 하우크, 슈테판 카에기가 모인 극단 리미니 프로토콜 | |

Q : 일상의 인물들을 이들은 ‘일상의 전문가(experts in daily life)’라 부르는데 캐스팅하고 버바텀(verbatim)1) 양식을 활용해 그들의 말을 무대서 발화하는 것이 리미니 프로토콜 작업의 가장 큰 특징이다. 특히 우리가 사회에서 만나보기 어려운 계층이나 직종에 종사하는 사람들을 캐스팅하는 것이 인상적인데 특별한 이유가 있는 것인가?

A : 캐스팅은 가장 중요한 과정이다. 학창시절 연극을 만들기 시작했을 때, 우리는 당시 유럽의 관습적인 무대에서 이루어진 연극들에 상당한 지루함을 느꼈다. 내용보다 테크닉에 집중하는 것이 인위적으로 보였고, 무대 또한 현실과 관객들의 삶으로부터 유리된 것처럼 보였다. 사실 무대 위에서 벌어지는 것과 우리의 삶 사이에는 엄청난 간극이 있다. 현실 속에서 흥미로운 이야기들을 많이 발견할 수 있었는데, 이야기를 들려줄 수 있는 가장 효과적인 소통 수단이 연극이라 여겼다. 일상생활에서 각기 다른 역할을 하는 사람들, 현실에서 그들의 자연스러운 모습을 연극에 반영하고 싶었다.

정치인, 경찰, 간호사, 삶을 회고하는 노인, 『자본론』에 영향을 받은 지성인들 등 많은 사람들이 우리 연극의 대상이 되었다. 이것은 성찰(reflection)의 한 방법이고, 많은 사람들이 우리 연극을 좋아하는 부분이라 생각한다.

1) 버바텀(verbatim)은 ‘말 그대로’, ‘문자 그대로를’ 뜻하는 단어로, 관계자 인터뷰나 각종 기록물을 통해 리서치한 내용을 사실에 가깝게 재현하는 양식이다.

릴레이 캐스팅은 사회적 네트워크를 말한다

Q : 〈100% 광주〉 공연에 대한 질문으로 넘어가자. 〈100% 도시〉는 각 도시의 특수성을 고려해 맞춤옷을 입혀 주는 것처럼 보인다. 더불어 각 도시들을 이어 주는 고리 또한 못지않게 중요해 보이는데, 일련의 연작을 관통하는 원칙이 있는가.

A : 우리는 100명의 사람들을 인터뷰할 그 지역에다 ‘팀’을 꾸린다.

해당 도시의 사람들, 그들의 생각과 질문을 이해하기 위해 그간의 준비 과정을 담은 기록들을 읽는다. 이를 바탕으로 스크립트 초안이 구성된다. 초안은 기본적인 서술과 질문으로만 구성된 형태다. 우리가 각 도시를 다니면서 했던 공통 질문에 해당 ‘도시/국가’의 현재적 상황이 반영된 특별한 질문들이 더해지고, 나머지는 구성원 개인에 대한 질문들로 구성된다.

| 〈100% 광주〉 연습 과정 | |

Q : 〈100% 광주〉는 다섯 가지 표본(나이, 지역, 성별, 기혼 여부, 인종)으로 나누어 통계를 분석하고, 이에 맞는 100명을 캐스팅함으로써 도시 축소판을 만들고자 했다. 그런데 이것이 무작위 추출이 아니라 릴레이 캐스팅을 통해 어떤 식으로든 연관된 또는 연관될 가능성이 있는 집단을 구성했다는 점에서 흥미롭다. 캐스팅이 진행될수록 표본에 맞는 사람을 캐스팅하기는 점점 어려울 것 같지만 방식이 독특하다.

A : 〈100% 도시〉의 캐스팅 방식은 독특하다. 우리는 단 1% 인물만 선택할 뿐이다. 먼저 통계청 근무자를 선택한다. 이 사람이 그 다음 사람을 캐스팅한다. 전체 참가자 중 적어도 2명을 알고 있다면 굉장한 일이다. (물론 가족이나 친구들이 함께 참여하는 경우가 가끔씩 있기도 하다.) 바로 이 점이, 새의 눈으로 100명을 캐스팅하는 것과 비교해 독특한 차이를 만들어낼 수 있는 부분이라 생각한다. 물론 캐스팅 과정이 어느 정도 프레임화되어 있기도 하다.

사실 다섯 개 표본을 바탕에 두면서도, 별도로 우리가 꼭 무대 위에 세우고 싶은 사람들의 리스트도 구성한다. 리스트 구성은 팀과 상의해 점진적으로 발전시켜 나간다. 그러다 보면 모든 사회적 경제적 계층이 재현될 수 있고, 특별한 직종의 종사자, 특별한 견해를 지닌 인물들, 독특한 라이프 스타일을 가진 사람들도 포함되게 된다.

Q : 이러한 통계를 통한 연쇄반응 캐스팅을 통해 무엇을 말하고 싶었나.

A : 캐스팅은 사람들이 속해 있거나 배제되는 사회적 네트워크에 대해 이야기해 준다는 점에서 매우 흥미로운 과정이다.

사회적 네트워킹이 두터운 사람들은 그 다음 사람을 캐스팅하는데 전혀 어려움을 겪지 않는다. 다른 연령대나 심지어 다른 인종을 캐스팅해야 하는 상황에서도 말이다. 반면 그렇지 않은 사람들은 주로 또래 집단에서 선택을 한다.

Q : 엄격한 표본추출 방식에 기대고 있지만, 사실 질문엔 이런 구조가 드러나지 않는다. 공적이기보다는 사적이고, 보편적이기보다는 개인적 질문들이 많다. 구체적인 형식을 내세웠지만 내부로부터 굉장한 자유로움이 느껴졌다고나 할까. 통계 이면에 숨어있는 리얼리티가 눈에 띄었다.

A : 숫자 이면에 숨어있는 사람들의 모습을 보여주고 싶었다.

그들 모두에겐 개인 나름의 흥미로운 이야기가 있다. 관객은 특정한 시민 한 명을 쫓아가며 그의 답변에 주목함으로써, 그 인물의 자서전을 구성해 볼 수도 있을 것이다.

모든 공연의 마지막에는 “예스”라는 대답과 함께 가족사진을 찍듯 모여서는 장면이 연출된다. 여기서 “나는 엄마 없이 자랐다.”, “나는 감옥에 다녀온 적이 있다”, “내겐 알츠하이머를 겪고 있는 가족이 있다” 등의 질문들이 던져진다. 이러한 질문에 공개적으로 대답하는 것은 사실 엄청난 용기가 필요하다.

그들 옆에 선 사람이 아주 다른 라이프 스타일과 견해를 가진 인물임에도 불구하고 나란히 함께 서게 되는 그 순간, 감동이 발생한다. 그리고 관객들에게 이 장면은 일종의 스냅샷처럼 각인된다. 우리는 도시의 다양한 층위들, 잠재성, 인물들의 갈등과 놓쳐버린 기회들을 바라보는 데서 이 공연의 아름다움이 있다고 생각한다. 이것은 도시에 대한 매우 정직하고도, 때로는 매우 잔혹한 성찰이다.

〈100% 광주〉, 숨기지 말고 발언하라!

| 2014년 5월 26일 국립극장 해오름극장에서 공연된 〈100% 광주〉 | |

Q : 한국인에게 광주라는 이름은 그 자체로 상징적이다. 그렇기 때문에 (공연에서 보았다시피) 많은 관객들은 이 공연이 한국 현대사의 질곡과 자연스레 연결될 거란 기대가 있었다. 그러나 예상과 달리 공연에서 정치사회적 맥락은 그리 많이 부각되진 않았다. 리미니 프로토콜의 방식이 언제나 큰 그림이나 시스템을 보여주기 위한 방편으로 작은 이야기들에 주목해서 인가?

A : 〈100% 광주〉는 정치적이다. 사실 (수도 서울이 아닌) 광주에서 〈100% 도시〉 공연을 하게 된 것이 매우 적절했다고 생각한다. 우리는 5.18에 대한 이야기만으로 광주를 얘기하고 싶진 않았다. 공연 중에는 ‘학살’에 관한 두 질문이 있었는데, 이를 통해 5.18의 기억을 가진 사람들이 어떻게 살고 싶은지 보여주고 싶었다. 놀라운 점은, 많은 사람들이 이 사건을 잊고 살아가고 싶다고 투표를 한 것이다. 이것은 단지 망각의 문제가 아니다. 자신의 생각과 느낌을 표현하는 데 있어 두려워하지 않는, 일종의 민주주의의 발전을 보여준 것이라 생각한다. 바로 이것이 〈100% 광주〉가 말하고자 하는 바이다. “숨기지 말고 발언하라!(Speak up-do not hide!)”

Q : 광주를 둘러싼 역사적 굴레나 편견보다는 오늘날 우리의 광주, 그 온전한 민낯을 보여주고 싶었다는 얘기로 들린다. 광주는 우리에게도 특별하지만, 리미니 프로토콜에게도 특별할 것 같다.〈100% 도시〉가 수도(capital)가 아닌 도시에 주목한 첫 번째 사례이지 않나?

A : 그렇다, ‘도시(city)’에서〈100% 도시〉는 처음이었다. 늘 수도에서만 공연을 했었으니까. 우리에게도 이 공연 자체가 굉장히 흥미로운 실험이었다. 사실 우리는 수도에 사는 서울 관객들에게 좀 더 도발적일 수 있었다. 예컨대 광주 시민들에게 던진 질문을 똑같이 서울 관객들에게 던지는 장면이 있다. 같은 질문에 대해 도시와 수도의 반응을 비교할 수 있게 말이다. 어쨌든 관객들은 다양한 답변들이 만들어내는 상투성을(Cliche) 넘어선 공연적 측면에 즐거워하는 듯 보였다.

Q: 한 달이 넘는 리허설 기간 동안 광주에서 체류한 것으로 안다. 당신이 바라보는 광주, 그 인상을 듣고 싶다. 광주시민들과의 작업을 통해 당신이 얻게 된 바 또는 영향을 받은 것이 무엇인가?

A : 우리는 광주시민의 유머를 사랑한다. 물론 처음엔 언어적 문제와 문화적인 차이로 이해하는 데 어려움이 있었다. 그렇지만 광주시민들이 우리를 굉장히 신뢰하고 있음을 느낄 수 있었고, 이는 우리 모두에게 유익한 실험을 만들고 싶다는 열의를 불러일으켰다.

Q : 마지막 질문이다. 리미니 프로토콜의 연극에서 가장 중요하게 간주되는 가치는 무엇인가? 어떤 연극을 만들고 싶은가?

A : 우리의 목적은 단 하나다. 서프라이징한 연극(surprising theatre)을 만들고 싶다!

◎ 아시아예술극장

- 기고자

- 남지수_동국대 연구원/강사

http://spaf.or.kr/2024/program/program_view13.php

2024 SPAF

2024 Seoul Performig Arts Festival

spaf.or.kr

이것은 대사관이 아니다

This is not an Embassy

리미니 프로토콜/슈테판 카에기 Rimini Protokoll/Stefan Kaegi

무대 위에 세워진 가상의 영토, 이를 통해 질문하는 국가의 정체성

다큐멘터리 연극의 선두 주자 리미니 프로토콜이 세운 무대 위 가상의 영토, 이를 통해 던지는 국가의 정체성과 대표성에 관한 독창적 질문

공연소개<이것은 대사관이 아니다>는 다큐멘터리 연극의 세계적인 선두 주자인 리미니 프로토콜의 슈테판 카에기가 기획했다.

이 프로젝트는 예술가, 연구자, 극작가, 제작자 등으로 구성된 팀이 협력하였고, 국가양청원(National Theater & Concert Hall, NTCH)과 비디-로잔 극장(Théâtre Vidy-Lausanne)의 공동제작으로 이루어졌다.

슈테판 카에기는 타이페이의 국가양청원에서 진행된 7주간의 레지던시 프로그램을 통해 작품을 완성했다.

다큐멘터리 연극 <이것은 대사관이 아니다>는 연극과 외교를 결합, 요동치는 국제 정세 속 국가의 상황을 묘사한다.

이 연극은 하나의 국가로서 지위가 끊임없이 의문시되는 영토의 대사관이 공식적으로 ‘대사관’으로 불릴 수 없는 상황을 통해 현대 외교 상황을 창의적이고 독창적으로 탐구하며, 국가의 존재와 대표성에 대한 새로운 시각을 제시한다.

작품내용

‘디지털 액티비스트, 은퇴한 외교관, 그리고 버블티의 전 세계적인 유행을 불러일으킨 기업의 상속녀가 한자리에 모였다.

그들은 자신들의 삶을 이야기하며 '비공식 대사관'의 설립을 시뮬레이션한다. 이들은 가변적인 영화 세트에서 음악을 연주하고, 소형 카메라를 사용해 자신들을 드러내는 각자의 미니어처로 역할극을 한다.

슈테판 카에기는 이 프로젝트를 통해 다음과 같은 질문을 던진다. "만약 극장이 임시적이고 유목적인 형태의 영토를 대표할 수 있다면 어떨까? 그 영토는 단지 공연이 진행되는 동안에만 국가로 존재할 수 있을 것이다." 그는 연극이 공연되는 동안 무대 위에 국가를 세울 수 있을까, 라는 상상을 시작으로 국가로서 지위가 보장되지 않는 한 나라의 정치 상황을 탐구한다.

슈테판 카에기

슈테판 카에기는 헬가드 하우그, 다니엘 베첼과 함께 리미니 프로토콜의 멤버로 활동 중이다. 이들은 연구, 공개 오디션 및 리서치 과정을 통해 훈련받은 배우가 아닌, 이야기를 할 수 있는 '일상 생활의 전문가'들에게 목소리를 부여한다. 외교적 현안은 그들의 핵심 주제 중 하나다. 그는 중국 주재 전 오스트리아 대사, 나이지리아 주재 전 오스트리아 영사, OPEC의 운전자, 수 세대 동안 국기를 제작해 온 상점 주인과 함께 빈의 쉬바르첸베르크 극장에서 <쉬바르첸베르크 플라츠(Schwarzenbergplatz)>를 선보였다. 함부르크의 샤우스필하우스에서는 정치인과 기후 변화 전문가들, 그리고 관객을 196개의 유엔 대표단으로 참여시켜 세계 기후 회의를 무대에 올렸다. 취리히에서는 세계 경제 포럼(다보스 포럼)을 아이스하키 링크 형태의 무대로 재현했다. 뮌헨의 카머슈필레에서는 아프가니스탄, 소말리아 및 그리스와 같은 국가 전문가들과 함께 자신들만의 안보 회의를 조직했다. 최근 작품으로는 멀티플레이어 비디오 작품인 <상황의 방들(Situation Rooms)>, 100명의 지역 주민이 무대에 오른 <100% 상파울루(100% São Paulo)>, 48개의 휴대용 확성기를 활용해 맨체스터 페스티벌에서 선보인 <유토폴리스(Utopolis)> 등이 있다.

<창작팀>

콘셉트·연출슈테판 카에기

출연 데비 수야 왕, 데이비드 우, 치아요 쿠오

드라마투르기·조연출 웬 스니

무대디자인도미닉 후버

영상 비에른 미코 게스텔

음악 폴리나 랩콥스카자 (폴리에스터), 데비 수야 왕, 헤이코 튜브싱

리서처 로 잉루

영상촬영 필립 린

조명 피에르-니콜라스 물랭

공동 드라마투르기 캐롤라인 바노

조연출 킴 크로프트

무대디자이너 지원 마티유 스테판

퍼스트 네이션 대표 캉라-라혹

영상 안무 하나 아줄라

자문 알요샤 베그리치, 비비안 파빌롱

<NTCH 프로덕션 & 투어>

프로듀서 무 친

프로덕션 매니저·무대 감독 왕 리수안

기술 무대감독 이본 첸

조명 프로그래머 라이 케추

무대 총괄 루 청

음향 엔지니어 유호정

소품 홍치유

행정 코디네이터 차이 웬웬

첫단계 총괄 프로듀서 더브 라우

프로덕션 어시스턴트 시에 페이 산

<비디 프로덕션>

프로듀서 트리스탄 파나티에

프로덕션 어시스턴트 모건 쿠르스너

총괄 기술감독 쿠엔틴 브리셰

무대감독 브루노 무시에

음향감독 샬롯 콘스탄츠, 루도빅 굴리엘마치

영상감독 세바스티안 헤프티, 니콜라스 게를리에

조명감독 피에르 니콜라스 물랭, 장 밥티스트 부트

소품 세베린 블랑, 클레리아 뒤크라오, 마티유 도르사즈

제작 비디-로잔 극장, 국가양청원

공동제작 리미니 아파라트, 베를린 페스트슈필레, 빈 국립극장, 마드리드 센트로 드라마티코, 취리히 극장 스페크타켈, 파리가을축제, 드라마 국립극장/프라하 크로스로드 페스티벌

후원 파리 대만 문화센터, 트렘플린 리나드/라 매뉴팩처, 테아트르 드 비디의 세르클레 데 메세느 극장

자막번역 이단비

'Art view' 카테고리의 다른 글

| 벨에포크 (0) | 2025.04.03 |

|---|---|

| sbnr, spiritual but not religious, (0) | 2025.04.03 |

| 한국현대미술, 현대미술 (0) | 2025.02.25 |

| 해프닝, 이벤트, 퍼포먼스 (0) | 2025.02.25 |

| [상징 : 알레고리] 생각을 돕는 다양한 연결고리 (0) | 2025.01.21 |