https://www.jejusori.net/news/articleView.html?idxno=411623

차, 막걸리, 커리를 대접하는 예술가 티라바니자 - 제주의소리

1990년 뉴욕의 한 갤러리에 전시를 보러 온 관객들은 눈이 커진다. 예술 작품은 어디에도 보이지 않고 요리하는 테이블 주변으로 사람들이 옹기종기 모여서 음식을 먹는 드문 장면이 펼쳐진 것이

www.jejusori.net

[양은희의 예술문화 이야기] (53) 2022 제주비엔날레 참여 작가의 '관계미학'

1990년 뉴욕의 한 갤러리에 전시를 보러 온 관객들은 눈이 커진다.

예술 작품은 어디에도 보이지 않고 요리하는 테이블 주변으로 사람들이 옹기종기 모여서 음식을 먹는 드문 장면이 펼쳐진 것이다. 식당에서 식사하고 팁을 주어야 하는 뉴욕에서 공짜로 먹을 것을 주고 있는 장면은 낯설기 그지없었다.

음식을 요리한 작가는 바로 ‘리크릿 티라바니자’로 그날 관객들에게 태국 음식 팟타이를 대접한 이후 팟타이뿐만 아니라 태국 커리 등 공짜 태국 요리로 관객을 대접하는 작가로 유명하게 된다. 음식을 공짜로 제공하는 작가라는 이미지는 미국을 넘어 유럽 아시아로 계속 이어진다. 그러면서 그가 태국 음식을 요리하는 이유는 태국에 계신 할머니 덕분이며 불교를 믿는 태국의 박애적 문화가 그에게 영향을 미쳤다고 이해되곤 했다.

그로부터 32년이 지난 2022년 9월 티라바니자는 제주에 오게 된다.

어느덧 세계적인 작가로 성장하여 뉴욕의 컬럼비아 대학에서 교수로 근무하고 있고 베를린, 치앙마이 등 여러 곳에 작업 기반을 두고 있던 차였다. 직접적 계기는 컬럼비아 대학에서 강의하던 중 만난 한국인 제자 이유진과의 인연 덕분으로 <2022 제주비엔날레> 협력 큐레이터가 된 제자의 초대로 ‘검은 퇴비에 굴복하라’라는 프로젝트를 진행하게 된 것이다.

뉴욕에서 학교를 마치고 제주도로 이주한 이유진은 4년 전 저지문화예술인마을에 구입한 농가에서 ‘미술관옆집 제주’라는 작가 레지던시를 진행하다가 제주비엔날레와 인연을 맺었다.

티라바니자는 9월과 10월에 제주를 방문하여 장소를 확인하고 제자와 함께 제주의 여러 면모를 경험하며 레지던시를 활용한 프로젝트의 디테일을 만들어갔다. 그 결과가 ‘검은 퇴비에 굴복하라’이다.

이 프로젝트는 관객에게 제주에서 만든 차, 막걸리, 커리를 대접하고 관객들과의 대화, 관객들 사이의 대화를 이끌어내는 일종의 만남의 장을 제공하는 것이다. 티라바니자가 30년 동안 진행했던 음식 프로젝트의 연장선에서 다시금 먹는 행위를 통해 사람들의 관계를 촉진하는 ‘관계미학’을 실천하기로 한 것이다.

‘관계미학’ 또는 ‘관계예술’은 티라바니자를 비롯한 여러 작가들을 분류하는 용어로 이미 현대미술사전에 들어가 있다. 프랑스의 기획자이자 평론가인 니콜라 부리오가 착안한 이 개념은 예술이 권위적이거나 함부로 만질 수 없는 부담스러운 존재가 아니라 일종의 매개체로서 사람을 잇는 역할을 해야 한다는 의미이다. 한편에서는 먹고 마시고 즐겁게 시간을 보내는 것이 예술의 의미를 심화하거나 당면한 현대사회의 이슈를 극복하는 데 도움이 되지 않는다는 비판도 있지만 그렇다고 예술이 일상 속에서 사람과 만나는 것을 배격할 수도 없지않느냐는 반론도 있다.

그러나 티라바니자의 음식 접대는 사람을 잇는 단계를 넘어 단순한 재료와 물질, 환경까지도 사색하게 만드는 힘이 있다.

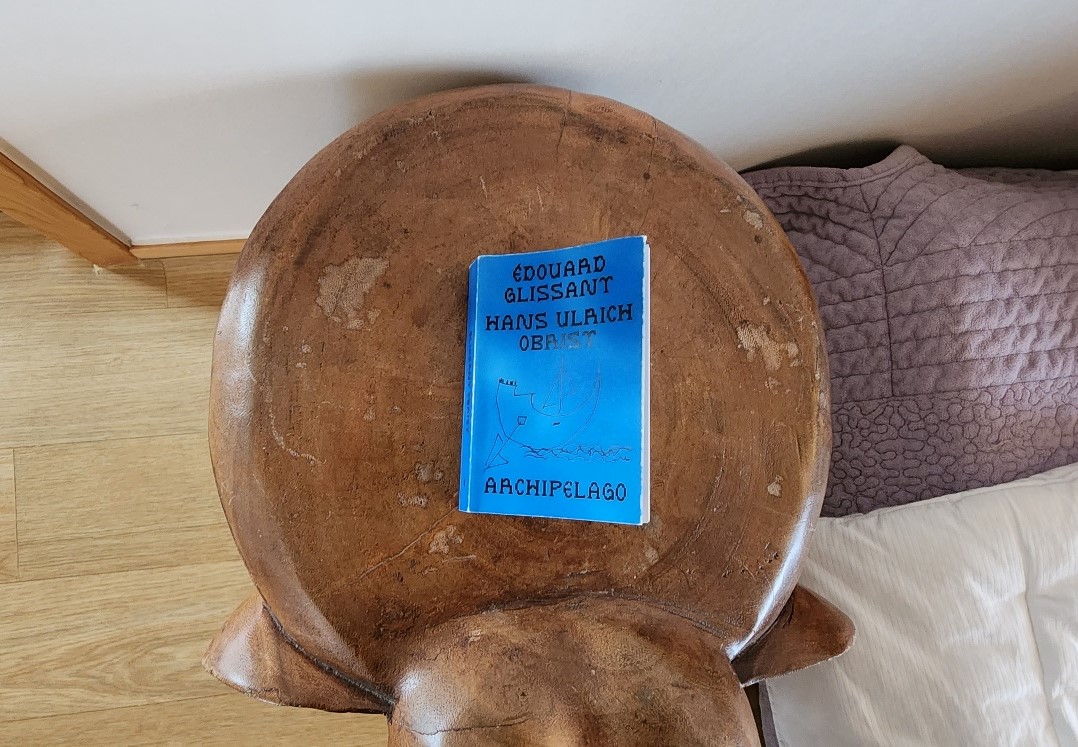

티라바니자는 제주에서 7박 8일 동안 머물면서 ‘작업공간 작작’에서 막걸리 맛과 제조법을 발견했고 담화헌에서 강승철 도예가와 함께 제주옹기토로 잔과 그릇을 제작했다. 그리고 제자에게 자신이 떠난 후 해야 할 일을 지시하고 자신이 머물던 침실 탁자에 손바닥만한 작은 책 한권을 두고 간다. 바로 철학자 에두아르드 글리상과 저명한 큐레이터 한스 울리히 오브리스트가 1999년부터 2011년까지의 대담을 기록한 <아키펠라고(Archipelago)>(2021)라는 책이었다.

글리상은 그동안 대륙 중심의 문명이 만든 역사와 달리 고립된 그러나 이국적인 지역들을 섬이라는 은유로 보고 여러 섬들이 모인 군도인 아키펠라고와 같은 연결망을 생각하며 선택한 제목이었다. 그 군도는 전지구화(세계화)와 민족주의/국가주의의 충돌과 같은 오래된 이슈에서 벗어나 지배자와 피지배자의 대립보다 서로 융합하고 혼합되는 정체성이 허용되는 곳이어야 한다는 것이다.

이 책에는 티라바니자의 의도를 보여주는 힌트가 들어있다. 글리상이 쓴 시 ‘Do It’(1969)에는 “O Fallen, isn’t it time you submit to the black compost...(타락한 자여, 퇴비에 굴복할 때가 되지 않았는가...)”라는 문장이 있다. 티라바니자는 여기서 프로젝트 제목을 따서 <검은 퇴비에 굴복하라>를 만들었다. 검은 퇴비는 농사를 짓고 쓰다가 남은 것들을 발효시켜 만든 유기물이자 직접적으로 대지에 양분을 제공하는 물질을 지칭하기도 하지만 그 자체로 열을 만들어 내는 살아있는 물질이다. 그래서 글리상이 시에서 강조하듯이 현재에 안주하거나 비관하지 말고 열정적으로 사는 존재를 의미하며 뿌리 깊숙이 들어가 또 다른 물질을 위해 기여할 수 있다. 그러니까 이번 제주에서의 프로젝트는 섬 제주에서 나오는 것들로 이루어진 유기적 삶을 통해 그 삶의 맥락과 의미를 되새기며 힘을 얻는 자리라고 할 수 있다.

네이버에서 예약한 관객은 고즈넉한 저지리 마을길을 따라 찾아 들어간 ‘미술관옆집 제주’에서 이유진의 안내로 티라바니자가 머문 방과 작업실, 실제로 검은 퇴비를 만드는 발효통과 뒤뜰, 제주에서 만난 사람들과 장소 등을 기록한 제주 지도를 보고 나서 마지막 공간에 들어가게 된다. 그 공간에는 제주의 지역신문에 제주의 흙과 천연바인더가 결합된 안료로 쓴 ‘검은 퇴비에 굴복하라’가 족자 형식으로 걸려있고 반대쪽 벽에는 작가가 방문했던 군도가 신문지 위에 그려져 있다. 그렇게 티라바니자의 글과 그림이 지켜보는 가운데 좌식 평상에서 티라바니자가 만든 옹기그릇에 그가 지시한 대로 제작된 차, 막걸리, 태국 커리를 먹으며 대화와 질의응답을 할 수 있다.

티라바니자는 지난 1월 다시 제주로 와서 관객들과 함께 귤 백김치를 만들고 작가와의 대화 등을 진행하고 떠났다. 필자는 그가 떠난 후 참여하게 되었는데 그래서인지 메뉴에 티라바니자가 만든 백김치가 추가되어 맛볼 수 있었다. 2022 제주비엔날레는 2월 12일까지 진행된다.

https://contents.premium.naver.com/whyart/media/contents/221114002414058az

미술관에서 식사를 대접한 예술가가 있다?

리크리트 티라바니자(Rirkrit Tiravanija, 1961-)는 1990년 뉴욕의 폴라알렌갤러리에서 《무제(팟타이)》라는 개인전을 열고 태국식 볶음 쌀국수인 ‘팟타이’를 만들어 관람객들에게 대접했습니다. 갤

contents.premium.naver.com

https://brunch.co.kr/@jeiphia/77

예술과 함께 먹고 마시는 속에서 맺는 관계

동시대미술가 Rirkrit Tiravanija | 동시대미술가 Rirkrit Tiravanija(리키릿 티라바니자)1961년 아르헨티나 출생,태국인 외교관 아버지와 치의사 어머니 아래에서 태어나 태국, 에티오피아, 캐나다에서 유

brunch.co.kr

https://www.junggi.co.kr/article/articleView.html?no=20548

만남과 관계 ‘공동체’…함께 먹는 일상의 예술

<b>[안진국 미술평론가의 현대미술]</b> 혼밥혼술이 더 늘어날수록 티라바니자의 음식 대접 프로젝트는 더 큰 의미로 다가오게 될 것이다. 함께 음식을 먹는다는 것은 예전부터 큰 의미가 있지 않

www.junggi.co.kr

만남과 관계 ‘공동체’…함께 먹는 일상의 예술

혼밥혼술 벗어나 초대해 만나는 ‘플랫폼’…‘관계미학’ 함께 먹는 예술㊦

기사입력2017-12-16 07:55

리크리트 티라바니자(Rirkrit Tiravanija, 1961~)는 프랑스의 비평가이자 큐레이터인 니콜라 부리요(Nicolas Bourriaud)가 ‘관계의 미학(Relational Aesthetics, 1998)’에서 중요하게 다룬 작가다. 부리요는 오늘날의 예술이 물질적인 형태에서 비물질적인 ‘관계’에 초점을 맞추는 방향으로 변하고 있다고 판단했다.

다시 말해서, 관람객이 단순히 작품을 관람하거나 체험하는 것에서 머무는 것이 아니라, 직접 참여해 작품의 일부가 돼 관계를 형성하는 예술이 등장했다고 본 것이다. 그는 이것을 관계예술(Relational Art)로 명명했다. 그래서 티라바니자의 음식 대접 프로젝트도 관계예술의 하나라고 할 수 있다.

사실 이러한 사유가 전혀 새로운 것은 아니다. 이미 요셉 보이스(Joseph Beuys)가 ‘사회 조각(social sculpture)’이라고 불렀던 형태가 관계예술의 모습과 유사할 뿐만 아니라, 부리요가 사용한 ‘관계미학’이라는 용어도 1990년 신학자 해롤드 맥스웨인이 사용한 용어를 빌린 것이기 때문이다. 그런데도 부리요가 ‘관계’와 ‘만남’을 중심적 예술의 주제로 분석한 점은 탁월하게 평가받고 있다.

관람객은 티라바니자가 음식을 대접하는 그 자체를 통해 서로 간의 ‘만남’을 경험하고, ‘관계’를 맺으며 일시적인 ‘공동체’를 형성한다. 따라서 티라바니자가 하는 작업은 예술작품과 예술가와 관람객이 만나는 일종의 ‘플랫폼(정거장)’을 만드는 행위다.

그렇기에 티라바니자가 만들어낸 작품은 태국 음식도 아니고, 음식을 담는 그릇도 아니다. 그의 작품은 사람들을 모이게 해 순간적 공동체를 형성하게 하는 상황, 바로 플랫폼이라 할 수 있다.

이러한 행위는 퍼포먼스라고 볼 수도 없고, 전통적 관점에서 작품이라고 할 수도 없다. 판매할 수도, 살 수도 없다. 음식 대접하는 것이 티라바니자만의 전적인 권리라고 볼 수는 없다. 누구나 할 수 있는 일상적인 행동이기 때문이다.

이제 미학은 음식 대접을 예술로 인식하기 시작했다. ‘집회’ ‘시위’ ‘게임’ ‘파티’ ‘연회’ 등 비물질적인 만남과 관계를 만드는 모든 방식을 그 자체로 미학적 대상으로 파악해 예술이라고 이름 붙여주었다.

혼밥혼술이 더 늘어날수록 티라바니자의 음식 대접 프로젝트는 더 큰 의미로 다가오게 될 것이다. 함께 음식을 먹는다는 것은 예전부터 큰 의미가 있지 않았던가! ‘식구(食口)’란 무엇인가. 먹을 ‘식(食)’과 입 ‘구(口)’가 합해져 함께 음식을 먹는 사람을 의미하지 않던가. 이제 우리도 예술 한 번 해보자. 사람들을 초대해 음식을 대접하는 예술을, 우리 일상에서 쉽게 할 수 있는 예술을 해보자. 이렇게 모두가 예술을 하는 모습을 티라바니자도 분명 싫어하지는 않을 것이다.

'Art view' 카테고리의 다른 글

| 단토와 부르디외, '예술계(artworld)' 개념을 보는 두 개의 시선 (6) | 2023.10.18 |

|---|---|

| 헤테로토피아(푸코의) 분류 : 공간철학 (2) | 2023.09.08 |

| Philippe Parreno 필립파레노 (0) | 2023.08.15 |

| 관계의 미학...용어사전 (0) | 2023.08.13 |

| 화려함 이면의 소리, 사운즈 온 쇼케이스 2023 (1) | 2023.08.08 |